- ホーム

- 治療案内

治療案内

小児眼科

お子様の目の病気は早めの治療が大切です。 ご自身で判断しないでまずはご相談を!

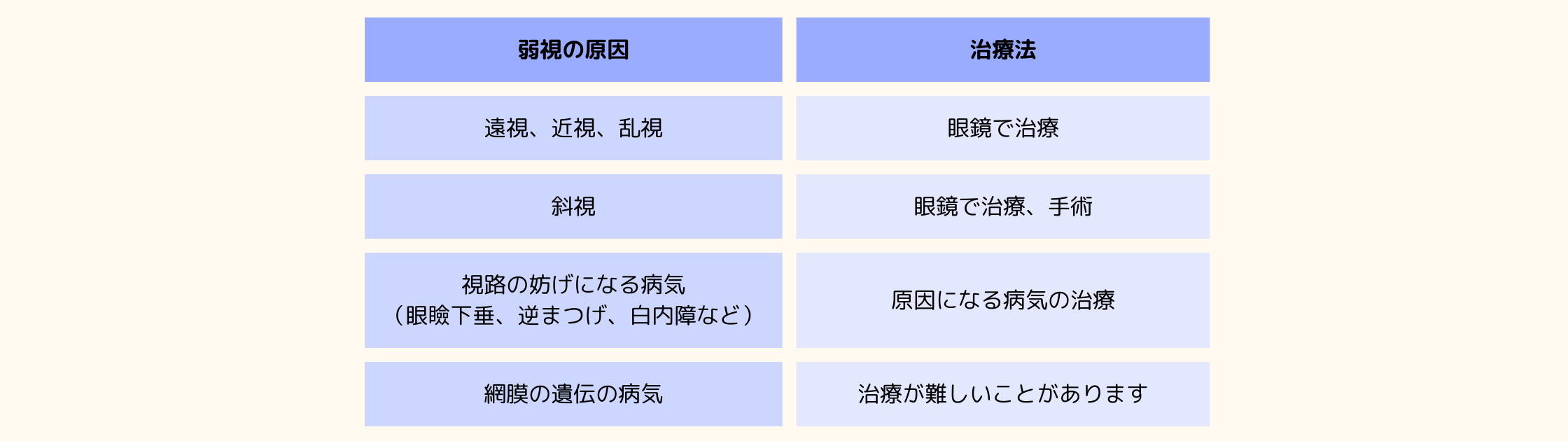

弱視について

斜視について

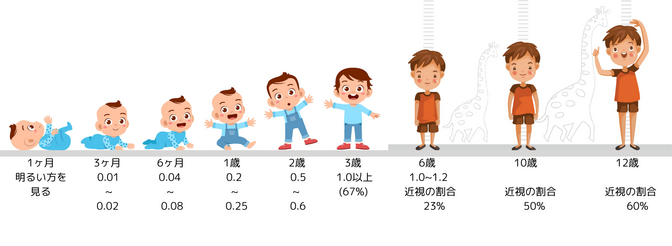

子どもの視力の発達について生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明かりがぼんやりとわかる程度のものです。しかし、ママやパパの顔を見つめたり、玩具で遊んだりしているうちに、視力は徐々に発達していき、目で見たものを脳で認識できるようになります。すなわち、子供の視力はうまれた後に外界からの適切な視覚刺激を受けることによって発達します。この外界からの刺激によって、脳の神経回路が集中的に作られる時期のことを「感受性期」といいます。 人間の視覚の感受性期は、生後1か月から上昇しはじめ1歳半ごろにピー クに達し、その後徐々に減衰して、おおよそ8歳ごろまでに消失すると考えられています。

まぶたと斜視の手術

最新のまぶたの治療でスッキリと生き生きした目の状態を目指します

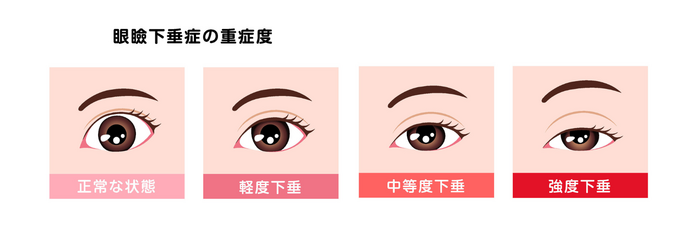

眼瞼下垂症について 眼瞼下垂は、まぶたが下がってきて見えにくくなる病態です。見えにくさの他にも、眠そう、肩こり、頭痛、疲れる等の症状があります。

- 眼瞼下垂は大まかに3つに分類することができます。1つ目は生まれつきの眼瞼下垂、2つ目は大人になってからなる眼瞼下垂、3つ目は眼瞼下垂に見えるが、まぶたを上げる筋肉や腱に異常のない偽眼瞼下垂です。患者さんの症状は共通ですが、その病態によって治療法が変わります。

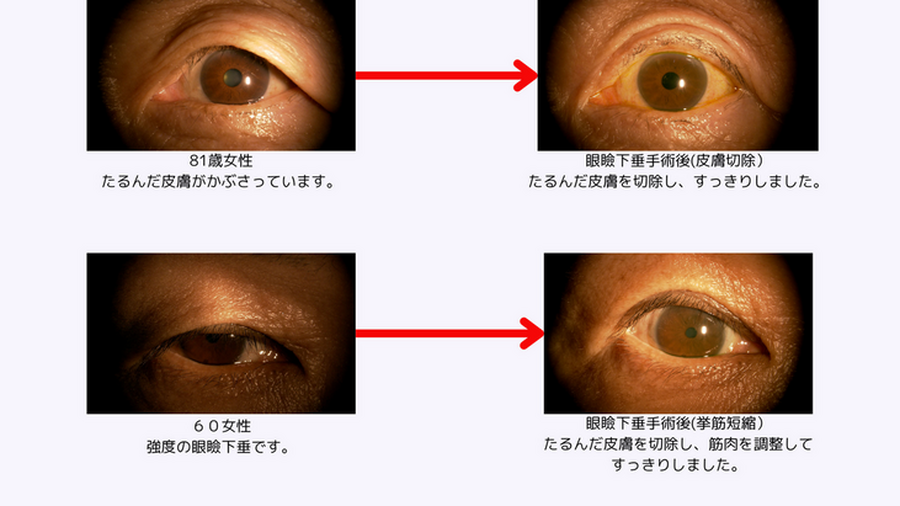

- 眼瞼下垂手術(皮膚切除)~ 加齢のためにまぶたの皮膚がたるんでしまい、それがまぶたのふちをこえてしまった状態です。治療はたるんだ皮膚を切除します。

- 眼瞼下垂手術(挙筋短縮)~まぶたを上げる筋肉の付着部の強化・修復が必要な場合、上眼瞼挙筋の腱やミュラー筋を同時に、または別々にはがして、短縮・固定します。切開した皮膚の部分は二重まぶたの線になるため、 傷は目立ちません。また、術中の定量やきれいなカーブの作成を容易に行うことができ、たるんだ皮膚の同時切除も可能です。

- ボツリヌス毒素注射(眼瞼痙攣)~まぶたを閉じる力が強くなりすぎて、眼が開けにく場合には眼瞼痙攣が原因のことがあります。まぶたにだけ症状がある場合と、顔の半分全体に症状がある場合があります。痙攣している部分に注射を行いますが、動脈瘤が原因となっている場合にはその治療が必要になります。

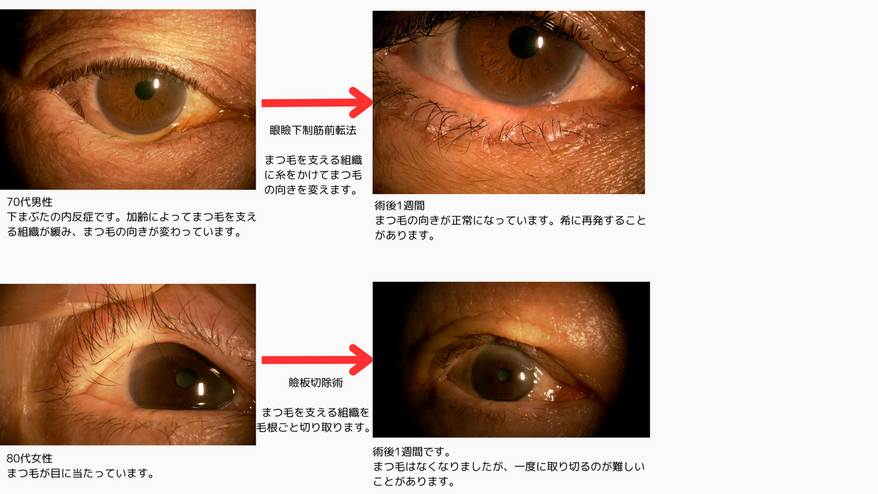

睫毛乱生症、眼瞼内反症について 一般的に「逆さまつげ」と呼ばれるものです。まつげが角膜(くろめ)に接触した状態をいいます。 まつげは本来、まぶたの縁から外側(眼球とは反対方向)へ自然にカールして眼球にあたらないようになっています。

- 縫合法~皮膚は切らずに糸を通します。抜糸はいりません。

- 皮膚切開法~皮膚を切って糸を使ってまつげの位置を戻します。主に小児や若者で行います。

- 眼瞼下制筋前転法~皮膚を切ってまぶたの向きを変えて睫毛の位置を調整します。主に高齢者で行います。

- 瞼板切除~まつげの根元を切り取ります。

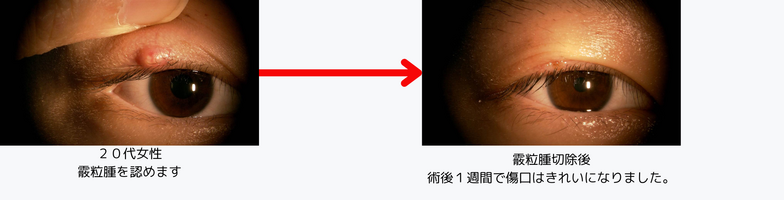

霰粒腫について 霰粒腫はまつ毛の生え際の内側にあるマイボーム腺の出口が閉鎖し、慢性的な炎症が生じることで肉芽腫と呼ばれる塊が形成され、まぶたが腫れたように見える病気です。同じようにまぶたが腫れる病気に、麦粒腫(ものもらい)があります。細菌感染をきっかけに発症し、痛みを伴うことが多いです。これとは異なり、霰粒腫は無菌性の炎症が原因となるため、典型的な霰粒腫では痛みを伴いません

- 小さいものであれば、治療なしでも内容物が排出されたり、吸収されたりすることがあります。この場合、数週間の経過で自然治癒することが期待できます。また、細菌感染を合併した場合には、抗菌薬や痛み止めを併用しながら、病状のコントロールをしていきます。大きくなったり、再発したりすることもあり、保存的に治らない場合は手術で摘出します。当院では再発を防ぐために表面から切開し、見える範囲で肉芽を除去し、術後の傷もできるだけ目立たないように気をつけています。

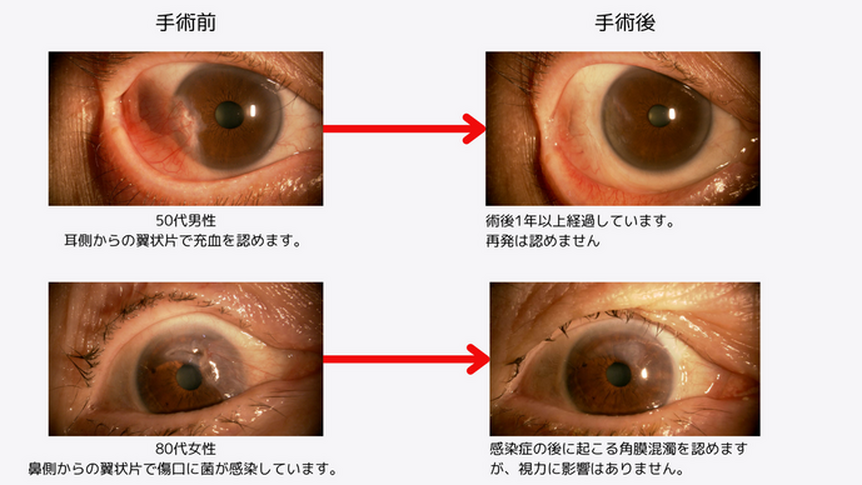

翼状片について 翼状片とは、白目の表面覆っている結膜が黒目の部分にかかってくる病気です。紫外線にさらされることが原因と考えられ、高齢者に多い病気です。そのため、野外での仕事に従事する方に発症することが多く、ほこりやちりなども原因と考えられます。

皮膚、皮下腫瘍について 眼瞼腫瘍には良性のものと悪性のものがあります。良性では母斑、眼瞼黄色腫、乳頭がん、脂漏性角化症、汗管腫、脂漏性角化症などがあります。悪性のもは基底細胞がん、脂腺眼、扁平上皮がんの順に多く、悪性眼瞼腫瘍の8~9割を占めます。

- 腫瘍の発生部位に応じた手術を行います。まぶたの縁に盛り上がっている良性腫瘍は、まぶたのラインに沿って腫瘍を切り取り、傷口はそのまま自然治癒するのを待ちます。まぶたの縁から離れたものは、腫瘍のみを最小限の範囲で切り取って、周囲の皮膚を縫い寄せます。良性腫瘍は当院で治療できますが、悪性が疑われる場合には、周囲組織にも広がっている可能性があるため、全摘出が必要で、切除した断端に悪性組織がないか病理組織学的に確認が必要となるため、病理医のいる病院に紹介となります。

鼻涙管閉塞症について 先天性と後天性があり、目から鼻にかけての涙の通り道である鼻涙管が閉塞した状態で、涙が鼻に流れていかなくなるため目に涙がたまります。このために、涙や目やにが出やすくなります。

- 先天性のものは1歳までに90%以上の症例で、閉塞の改善が見られるため、症状が軽い場合は鼻涙管マッサージで様子を見ます。症状が重い場合には、点眼で目やにをおさえ、針金のようなもので鼻涙管を通す処置(涙道ブジー)を行います。後天性のものは、涙道ブジーを行った後に、涙管チューブを留置し、涙道を広げ、症状が改善してきたらチューブを抜きます。長期間たっている場合にはチューブが入らないないことがあります。また、涙管チューブ後に再閉塞した場合、涙嚢と鼻を交通させる手術が必要となるため、専門の病院に紹介となります。

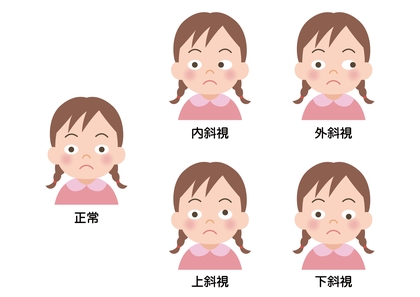

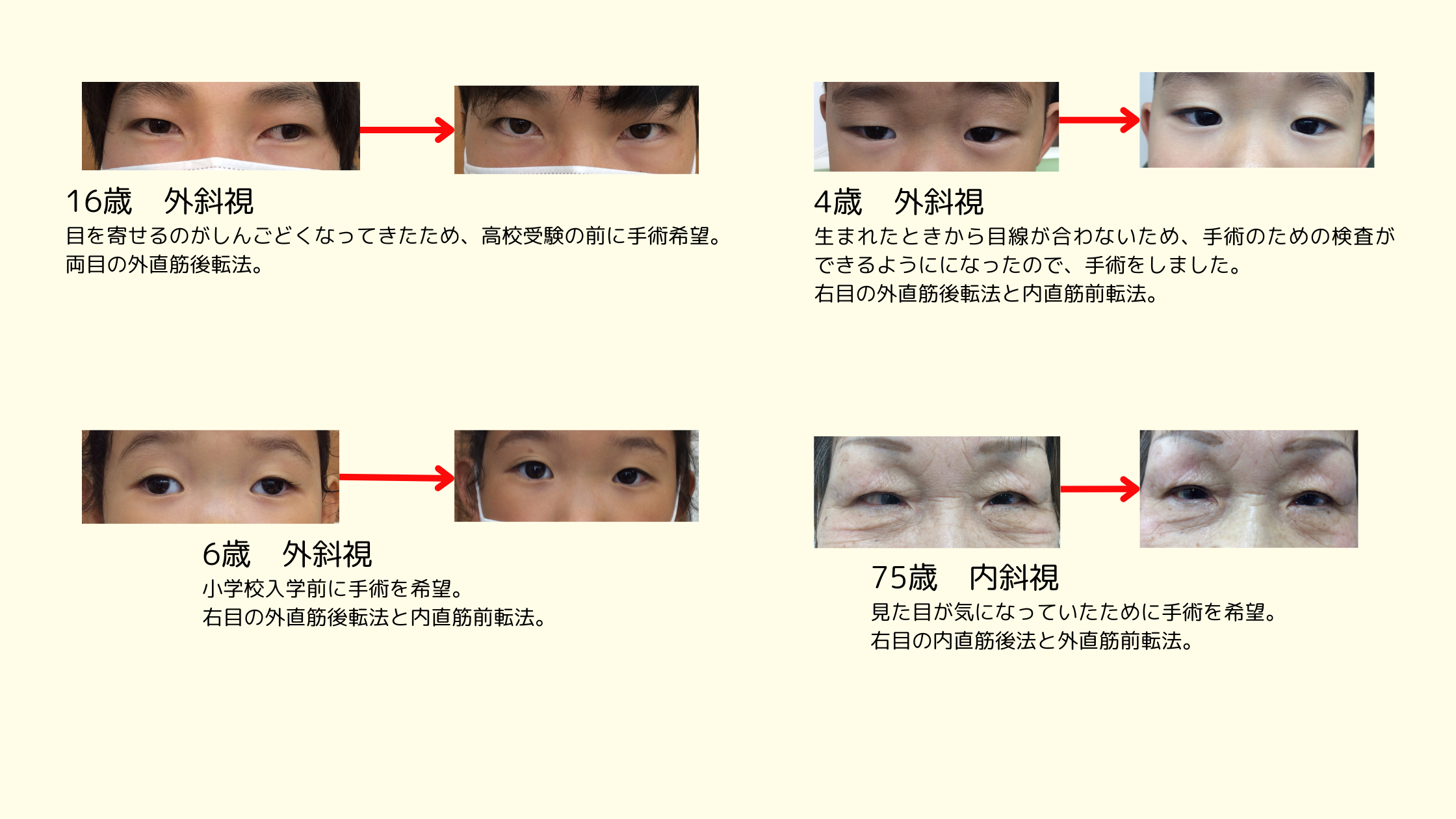

斜視について

①眼鏡 遠視が原因で起こる内斜視に対しては遠視の眼鏡を処方します。

後転法…筋肉の付着部を後ろへずらすことで、作用を弱めます。

前転法…筋肉を短縮して元の位置に縫い付けることで、作用を強めます。

例)外斜視の場合、目を外側に向ける筋肉を弱める(後転)、または目を内側に向ける筋肉を強める(前転)ことで、外ずれを治します。

ドライアイについて ドライアイは、涙の量が足りなくなったり、涙の成分が変化したりする病気であり、目の表面に傷を伴うことがあります。ドライアイが進行すると、視力低下や痛み、角膜上皮剥離(角膜が乾燥してはがれる病気)を発症してしまうこともあります。ドライアイの症状は、目の乾きからだけでなく疲れ目から痛みまで様々。それが一時的なものなのか、目の表面に障害が起きているためなのかは、眼科でのきちんとした検査なしに判断することができません。放置しておくと、知らないところで症状が悪化し、治療が難しくなることがあります。

- 点眼治療 水分を補足して傷ついた目の表面を直すタイプの目薬と、涙の各成分にはたらきかけるタイプの目薬があります。患者さんごとの涙のタイプに応じて、正常に機能していない涙の層をターゲットとした点眼治療が、可能になりました。

- 涙点プラグによる治療 点眼で効果が得られない場合は、涙点閉鎖による治療を行います。 涙の出口である涙点を閉じ、涙が鼻に流れるのを止めて、涙を目の表面に十分にためる方法です。シリコンや合成樹脂製の涙点プラグを挿入します。

- IPL治療

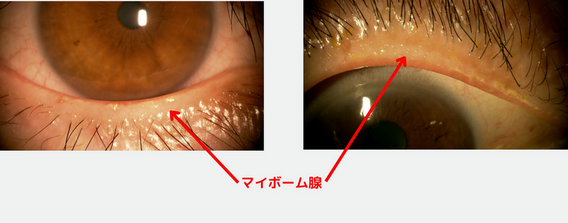

マイボーム腺機能不全について マイボーム腺とは、眼瞼(まぶた)のまつ毛の生え際よりもやや内側にある、油分を分泌する器官のことで、上眼瞼に25、下眼瞼に20前後あるといわれています。 マイボーム腺は、油分を分泌することにより、涙が蒸発するのを防ぐ大切な働きをしていますが、この機能に問題が生じるのがマイボーム腺機能不全です。

- セルフマネージメント~眼瞼緑の清拭(Lid hygiene)綿棒や専門のアイシャンプーなどでまつげの生え際をきれいにします。

- セルフマネージメント~温法(Warm Compress)アイマスクなどでまつげの生え際を50度5分を朝夕2回暖めることで、油分がでやすくなります。

- 薬剤による治療(抗炎症、 抗菌薬を用いた治療~テトラサイクリン系内服 (細菌のリバーゼ活性を抑制、マクロライド系点眼内服で症状が改善します。

- 眼科で行う処置~油脂蓄積の予防のために油脂の圧出子を用います。

- 眼科で行う処置(新しい治療)~IPL (Intense Pulsed Light)やサーマルパルセーションシステム(Lipiflow)など。

近視の治療

目の成長期の8歳から10歳の間に治療を始めることで、大人になってからの目の病気を予防できます

近視について

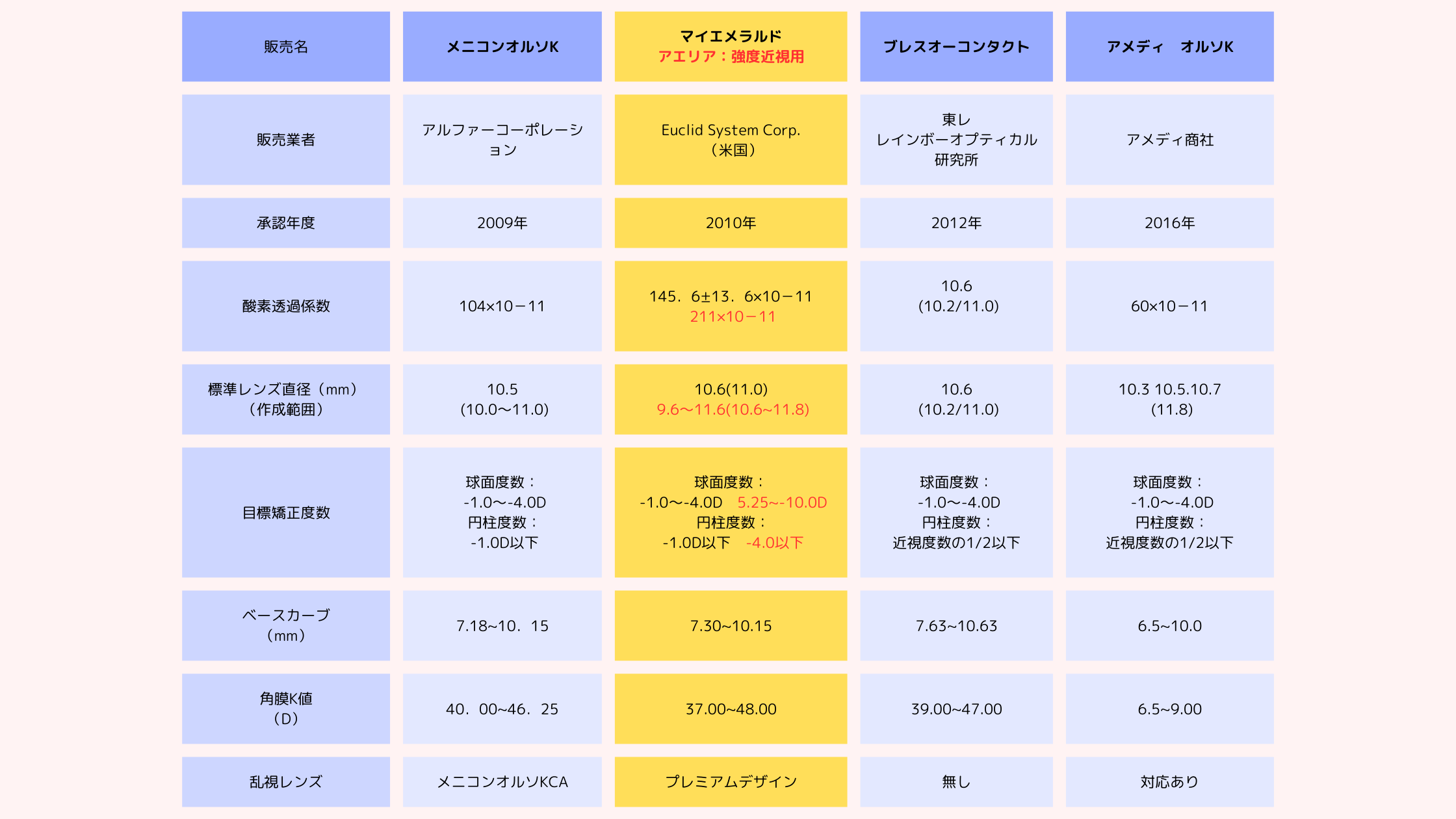

- オルソケラトロジー(自由診療・保険適用外) イチオシ!!

- 多焦点ソフトコンタクトレンズ

豆情報!!酸素透過係数について

レンズの酸素透過係数や含水率が高いほど、角膜上の酸素分圧が高くなります。酸素透過率が0~80の範囲では、酸素透過率が高いほど角膜上酸素分圧も高くなりますが、酸素透過率が80を超えると、角膜上酸素分圧は100から120mmHgのあたりで横ばいとなります。角膜上皮は、十分な酸素が供給されているとき、活発な細胞分裂を行いますが、連続装用を続けると、上皮細胞のこのような機能が抑制を受け新陳代謝が悪くなり、角膜に障害が起こりやすい条件をつくることになります。これは、コンタクトレンズによる角膜障害の実態調査の結果からも明らかにされています。また、細菌感染に対する抵抗力も衰えてきます。

角膜内皮は、角膜の一番内側にある細胞ですが、上皮と大きく異なる点は、たった一層の細胞から構成されていて、細胞分裂を行わないということです。細胞分裂による増殖能力を持たない内皮にとって、いったん生じた変化は修復することができません。内皮は、角膜の厚さや透明度を保つ重要な役割をしています。

角膜上皮と角膜内皮は酸素を介して活動しているため、酸素透過係数が高いほど、角膜の活発な機能が保たれます。

- 点眼治療

調節麻痺剤の点眼(ミドリンM)をすることにより調節力を麻痺することで緊張をほぐし、遠くの方を見ている状態と同じ状態にします。薬が効いている間は近くの物が見にくくなるため、必ず就寝前に点眼します。近業作業やゲームのやりすぎなどで急に近視が進んだ場合の「仮性近視」や「調節緊張症」には特に効果的で、生活態度を見直して点眼治療を併用することで良くなることがあります。

アトロピン0.01%、0.025%配合のお子様の近視進行を抑制するための目薬で,1日1回就寝前に点眼することにより、近視の進行を抑制する治療です。

アトロピン点眼薬は、調節力を弱めて正しい視力を計るためにお子様の検査用に使う薬ですが、近視の進行を抑制する治療にも使用されていましたが、瞳が大きくなるなどの副作用のため、実際にはあまり使われてきませんでした。近視国であるシンガポールで、濃度を100分の1に薄めることで不快な副作用をなくし、2年間続けることで近視の進行を60%抑えられることがわかりました。日本でも治験が終了し効果があることがわかりました。

- 眼鏡治療

当院では、これより以前の研究で用いられた「累進屈折力レンズ眼鏡」も処方しています。近くとみるときの調節力を軽減させ、網膜の中心部における焦点ボケを防ぐことで、眼軸の延長を抑制する方法です。「累進屈折力レンズ眼鏡」Zeiss MyoKids®は、通常の眼鏡やコンタクトレンズに比べて10~20%の近視の進行を抑制することが分かっています。また、近視があるのに眼鏡をせずに遠方を見ていると、ぼやけた像が目の刺激となるため、眼軸の延長が進行され、さらに弱い度数メガネでも同じように、近視は進行していきます。当院では近視の進行に気をつけながら、眼鏡で進行が止められない場合には、他の治療に変えるタイミングをみて、指導させていただきます。気になる方はご相談ください。

眼鏡処方

①当院では、医療連携をして、エキスパート達(視能訓練士や1級眼鏡作成技能士)があなたに最適な眼鏡を作ります!

今のあなたにベストなメガネをして、今よりもっと快適な日常生活が送れるようになります。

②医療用眼鏡も対応

病気のある方は、専門医師のカルテを参考に視能訓練士が安心、安全な眼鏡をお作りします。

③小児眼科医がお子様に最適な眼鏡を処方します。

遊びや学びが楽しくなる、明るい視界で目の健康と成長を手に入れましょう。

補装具費支給制度について

補装具の種類は「矯正眼鏡」、「遮光眼鏡」、「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)、「コンタクトレンズ」です。基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。

*利用者負担金額は、利用者の収入にもよりますが、概ね告示額の1割です。

申請にあたって

| 交付個数 | 一つの名称・形式について、一つの交付が原則。 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りでない。 |

|---|---|

| 申請に必要な 書類 | 「給付申請書」、「視覚障害者手帳」、「取扱店の見積書」、「源泉徴収票(課税証明書)」の4点 |

| 基準額について | 上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。 また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。 (国の基準では自己負担が 生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。) |

| 耐用年数 | 基本的に4年 |

- 日常使えるちょっとしたセルフケア方法

- 目に関するニュースの裏側

- 目の健康について豆知識

- 院長が日々考えていること

登録は無料ですので、お気軽にご登録くださいね。

当院の個人情報の取扱についてはプライバシーポリシー・キャンセルポリシーをご覧ください。